Ольга Чернышева: «Я состою из “негативных определений”»

«Артгид» начинает серию публикаций, посвященных 56-й Венецианской биеннале — самому крупному и важному смотру современного искусства в мире. В этом году ее художественный руководитель — Окуи Энвезор, критик и куратор нигерийского происхождения. В 2002 году в Касселе прошла подготовленная им Documenta11, а сейчас он возглавляет выставочный зал «Дом искусства» в Мюнхене. Его проект для Венеции, озаглавленный «Все будущее мира» (All the World’s Futures), и 89 национальных павильонов откроются для публики 9 мая. В первом материале серии — беседа куратора Музея современного искусства «Гараж» Екатерины Иноземцевой с участницей венецианской выставки Энвезора — Ольгой Чернышевой, одним из самых востребованных русских художников на глобальной художественной сцене. Для Чернышевой это второе появление на Венецианской биеннале: в 2001 году она была среди экспонентов Павильона России.

Ольга Чернышева. Фото: Михаил Хасая. Courtesy Ольга Чернышева

Ольга Чернышева. Фото: Михаил Хасая. Courtesy Ольга Чернышева

Екатерина Иноземцева: Я — как и многие коллеги — с радостью обнаружили твое имя в списке участников 56-й Венецианской биеннале, которая открывается в мае. Что ты готовишь для Венеции?

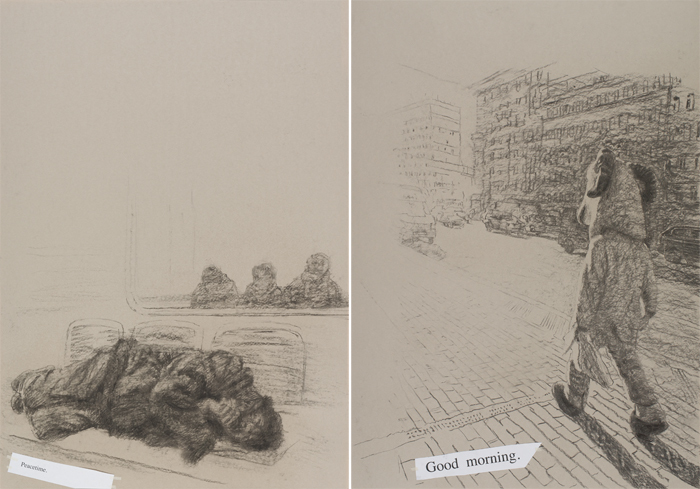

Ольга Чернышева: На биеннале будет серия рисунков углем. Они все новые и сделаны после того, как меня в ноябре пригласили поучаствовать. Изначально я думала о нескольких вариантах экспозиции. Так, была мысль сделать проект, который мог бы наконец объединить все медиа, с которыми я работаю. Я уже предпринимала несколько попыток его осуществить, но они все были незаконченными. Биеннале показалась отличным шансом, чтобы это реализовать, но потом мы разговаривали с Окуи по «Скайпу», и я поняла, что больше невозможно создавать такую множественность, дробить пространство, эксплуатируя эту пресловутую мультимедийность. Биеннале, естественно, не персональная выставка, и я подумала о зрителе, которого невозможно бесконечно загружать, требуя от него живой реакции. В итоге мы договорились, что у меня будет отдельное пространство, в котором висят только рисунки. И пока рано об этом говорить, но мне важно создать в этом пространстве специальную «тихую» среду, куда бы зритель смог прийти, сесть и спокойно смотреть на довольно свободно висящую графику. Сейчас мне ищут новое помещение — больше, чем предыдущее: у нас была идея, что я делаю примерно пятьдесят рисунков, и из них тридцать будет отобрано, но в результате решили включить все, и тогда мне сказали: «Давай лучше найдем новое пространство». А рисунки примерно шестьдесят на восемьдесят сантиметров, а иногда вполовину этого размера.

Е.И.: А где пространство?

О.Ч.: В Центральном павильоне. Я не знакома с Окуи лично, мы только разговаривали по «Скайпу», и в тот момент я попутно пыталась понять, какие из моих работ он видел, насколько хорошо представляет то, чем я занимаюсь. Он мне рассказал общую концепцию выставки, с системой так называемых «фильтров» (выставка «Все будущее мира» будет состоять из трех взаимосвязанных тематических разделов-«фильтров»: «Живучесть. На эпический срок», «Капитал. Устное чтение» и «Сад беспорядка». — Артгид), и я сказала: «Хорошо, я поняла, то есть я буду делать все как старое, но только заново», — он отлично к этому отнесся, и на этом мы расстались. Я же стала делать рисунки. Важно сказать, что это не серия, там есть только пять листов, которые объединены одним названием. Остальное же не укладывается в серию, не являет собой последовательность — это рисунки обо всем, они связаны с самыми разными вещами.

Е.И.: Эти рисунки генеалогически принадлежат к той графике, которую ты делала в последнее время (я имею в виду серию Brief ly — рисунки из окна «Сапсана»)? Про что новые? Это про зазоры, дырки в ткани повседневной жизни? Такие выпады в другое пространство из бытового, ежедневного?

О.Ч.: Они еще менее организованы. Если в серии Brief ly есть визуальная целостность, один внятный пластический мотив, то здесь этого нет. Все рисунки разные. По сути это мои же «Экраны» (серия мультимедийных работ Ольги Чернышевой, экспонируемых на мониторах, где изображение сопровождается текстом. — Артгид), только сделанные при помощи других художественных средств. Я по-прежнему связываю текст и изображение, и напряжение между ними открывает пространство для смысла, для какого-то «сквознякового» переживания. Тематически же в них очень много условно «русского», нашего повседневного, общего для многих впечатления.

Е.И.: В Brief ly есть еще один момент, который я попытаюсь сформулировать: смазанное, исчезающее изображение — это не про твои эксперименты с абстрактным и конкретным, вопросами границы между ними. В Brief ly распластанная, рассасывающаяся человеческая фигура укоренена в пространстве платформы, это такое исчезающее насекомое непонятного происхождения, совершенно чужеродный элемент, который тебе удается зафиксировать. Но меня в этих рисунках поражает другое: ты очень нежно обходишься с темой неловкости, в том числе и профессиональной неумелости.

О.Ч.: Неправильного движения.

Е.И.: Неправильного движения, да, оно одновременно чуднóе и несуразное. Формально это как будто сбой, дрожь руки, если угодно. И ты проделываешь уникальную вещь: ты синхронизируешь этот «художнический сбой» с обрывом смысловой ткани повседневности. То есть целостность, непреложность разомкнута, ты буквально ощущаешь свист воздуха, который в это пространство был пущен. Кстати, о звуке: помнишь, мы однажды говорили о том, что звуковое переживание становится для тебя очень важным. Ты с такой легкостью осваиваешь все медиа (в том числе и новейшие — многие вообще тебя знают как фотографа и видеохудожника), что мне кажется, с одной стороны, естественным твой интерес к слышимому, а с другой — все-таки хочется понять, почему именно звук/аудиальное?

О.Ч.: Ты очень точно описывала то, чем я занимаюсь, и у меня все время набирался воздух в легкие, чтобы это как-то прокомментировать. У меня ощущение, будто мы сейчас, как на «Сапсане», проскочили очень много маленьких станций, где можно было поживиться чем-то очень интересным.

А со звуком… Я же состою из «негативных определений»: недорисовальщик, недовидеохудожник, недофотограф… А сейчас еще и со звуками пытаюсь работать, и все это еле-еле, через пень-колоду, поскольку все не получается, все не так, как хочется. И мне в принципе интересны вещи, лишенные щегольства (или это щегольство должно быть закавыченное). Мне нравятся всякие такие культяшки, комочки, погадки — все невидимое, но оно дышит. Вот это я очень люблю. И я постоянно резонирую со своей собственной неперфектностью, видимо. Когда мы с Борисом Гройсом говорим, он утверждает, что его совсем не интересует среднее, он сосредоточен на Hochkunst — высоком искусстве — и не хочет тратить время на среднее. А меня искреннее интересует среднее — это то, что меня по-настоящему волнует. Вот и со звуками теперь: недозвуки, недомузыка.

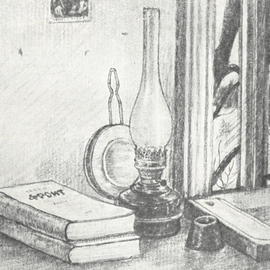

У меня недавно была выставка в Антверпене, она называлась «Держаться глазами», но, по-хорошему, это, конечно, держаться ушами. И там была звуковая инсталляция, нетипичная для меня, состоящая из электронных звуков (хотя в идеале я бы хотела, конечно, чтобы это «музыку» играл небольшой оркестр). Я записала звуки в поезде метро со следующей идеей: зимой спящий человек, бездомный, очень долго может кататься по кольцевой ветке, и пока он катается, у него будет такая колыбельная.

У меня есть рисунок на эту же тему, один из биеннальских. Называется Peacetime, «Время покоя». На нем изображен бездомный, и его покой ничем не гарантирован… до первого пиха… Но меня всегда поражало, насколько эти люди могут пренебрегать условностями. Эта работа была навеяна еще и моим состоянием: я долго слышала какой-то хор в метро, странную музыку. И подумала, что если вот так кататься по кольцу, можно убаюкаться этими звуками. И с композитором Женей Давидатисом мы переработали на электронном инструменте все эти «метрозвуки» в темперированные. Плюс ко всему к тому моменту было готово видео, по сути без звука, в котором люди все время трогают нечто, при этом не очень понятно, что. То ли идол, то ли памятник, то ли магический предмет, талисман, до которого то и дело дотрагиваются разные руки, — но на самом деле это крупным планом снятый нос собаки на «Площади Революции».

Е.И.: Помнишь видео Харуна Фароки Transmission, на котором люди вступают в разного рода телесный контакт со святынями? В последний раз его показывал, кажется, Массимилиано Джони в Арсенале на Биеннале в 2013 году.

О.Ч.: Я не была…

Е.И.: В этом видео Фароки фиксирует разные типы этого телесного, физического взаимодействия со святынями: потрогать, погладить, приложиться. Перед нами проходит целый ряд странных физиологических действий — засунуть куда-то руку или ногу, лечь всем телом, приложить голову, поцеловать, погладить. Все это невольно превращается в самый странный на земле танец, набор абсурдных, выхолощенных движений, давно лишенных символической силы.

О.Ч.: Да. Потом еще, знаешь, этот нос дурацкий. Это как раз сюжет с патриархом и нанопылью. Я когда этот нос трогала, подумала, что наверняка что-то остается на пальцах. Как минимум нанопыль и желания предыдущих трогателей.

Е.И.: Мне в связи со звуком, звуковым коллажем пришла в голову еще одна мысль, которая, как мне кажется, связана с твоим искусством. В многоголосье, в присутствии разных звуков есть опасность (или возможность) не расслышать звучания собственного голоса: он распадается, сливается с чем-то или вовсе исчезает. То есть, обобщая, речь идет о расшатывании идентичности, избегании целостности, и ты, по моим ощущениям, постоянно проверяешь и убеждаешься в неустойчивости собственного голоса, идентичности. Твоя продуктивность, как ни парадоксально, лежит вот в этой неукорененности, «расшатанности».

О.Ч.: Так оно и есть, я постоянно дрейфую.

Е.И.: Да, это постоянный дрейф. И пластически и формально, потому что тебе это поддается. Ты с какой-то непреложностью обращаешься к новому средству и в рамках этого средства к тому или иному новому способу. Ты делаешь это с абсолютной невинностью. И тебя невозможно ухватить.

О.Ч.: Тебе надо психоаналитиком работать…

Е.И.: Только для друзей (смеется). При этом ты очень деликатна по отношению к новому медиуму, в тебе есть стеснительность неофита. Ты как будто замираешь в почти мультипликационной извинительной позе.

О.Ч.: Ну я мультипликатор вообще-то (смеется). На самом деле нас учили вживаться. Ведь какая у мультипликатора генеральная задача? Взять текст, а потом максимально его реализовать в визуальном смысле. Ты должен опробовать, почувствовать все свойства того или иного предмета: будет ли он мохнатеньким, глянцевым, быстрым или медленным. Ты все это должен определить, а потом отбросить, поскольку твоя цель — найти одну существенную характеристику, один тип и способ выразительности.

Е.И.: Еще я тебя давно хотела спросить об одной вещи, связанной с языком. У тебя ведь очень специальные отношения с ним. Когда ты декларируешь свой интерес к среднему, странному, ты для этого изобретаешь некую словоформу. У тебя даже в устной речи встречается огромное количество чудны́х слов, цель которых на самом деле — абсолютная точность, чтобы нечто, незаметное большому взгляду, вдруг уловить, зафиксировать в какой-то словоформе. Что для тебя вообще значит переживание языка? Сможешь ли ты существовать вне русского языка?

О.Ч.: Знаешь, язык — это и есть то, из-за чего я не могу нигде толком прижиться, как минимум одна из главных составляющих моей неспособности жить где-то еще. Потому что вообще ничего невозможно выразить в переводе. Конечно, мне насущно необходим язык, поскольку ты можешь сказать нечто, не поддающееся визуальной фиксации, потому что визуальное намного агрессивнее. А в языке, как и в звуке, ты чувствуешь радость точности.

Е.И.: И другой вытекающий из этого вопрос: насколько ты вообще чувствуешь себя русским художником? Как бы странно этот вопрос ни звучал, но ты один из немногих художников, которому его вообще уместно задать. Ты из тех, кто это пространство вообще ощущает, опознает, с ним работает. Кто выработал специальную чуткость по отношению к нему. И одновременно твоя биография сложилась очень успешно на международном уровне, и последние события тому подтверждение: ретроспектива в M HKA в Антверпене, персональная выставка в галерее Pace, приглашение к участию в основном проекте Венецианской биеннале и т. д. Насколько ты могла бы описать себя как русского художника, это вообще релевантная для тебя категория? Тебе это важно? Или просто ты видишь, как ты видишь, ты находишься там, где находишься?

О.Ч.: Мне кажется, это никуда не может деться. Даже если бы я хотела стать не-русским художником, я бы все равно не смогла визуально говорить иначе. Мне кажется, это очень заметно, что я русский художник, и я сама это вижу со всеми плюсами и минусами. И, возвращаясь, например, к вопросу о языке: для меня абсолютно терапевтическую роль играет русская литература. Она часто служит мне для создания нормального умонастроения, потому что многое в жизни тебя размащивает. Даже когда читаешь прекрасные важные тексты. Я много читала Эрнста Юнгера, а потом поняла, что сейчас умру и надо бы что-то прочитать такое, способную меня восстановить. Я вытащила «Степь» Чехова и начала читать, и было ощущение, что душа разворачивается, все опять восстанавливается, потому что там ничего не происходит почти. Огромное произведение… Вернее, оно кажется пустым, большим, но оно просто полно странной свободы. Чем оно еще полно — надо подумать. Потому что в нем есть ясность, талант, оно сделано так, что кажется, будто любой может стать писателем. Для меня это важный камертон хороших фильмов, хороших картин, хороших скульптур — они сделаны так, что поднимают твое собственное представление о роде человеческом и самом себе. Когда ты смотришь на что-то, что сделано хорошо, думаешь: «Ну и я бы сейчас мог так кино снять, потому что ну что тут делать?»

Е.И.: Еще я наткнулась на одно твое любопытное размышление, которое мне страшно интересно уточнить: ты как-то сказала, что тебе свойственны такие состояния, когда ты как бы художник, а когда — как бы не очень. То есть у тебя чередуются фазы художничества и нехудожничества. Меня интересуют эти состояния нехудожничества… Когда ты производишь какой-то набор бытовых действий, которые тебе надо выполнить, и вдруг останавливаешься с производством искусства. Когда ты не художник, как ты себя ощущаешь? Ты просто пребываешь в тишине и осуществляешь набор регулярных повторяющихся действий? Или как это?

O.Ч.: Вообще, я живу в состоянии ученика всю жизнь. И когда мне пришлось преподавать, у меня складывалось стойкое впечатление, что я занимаюсь если не обманом, то притворством. Но мне потом сказали, что это нормально. Я очень люблю учиться, но, по идее, наверное, когда ты художник, ты чуть-чуть интенсивнее суммируешь. Я сейчас не вспомню, что я говорила про те два состояния, но они не отличаются категорически, потому что это, скорее, вопрос объема. То у тебя какой-то промельк, и ты думаешь: «Ладно, я потом об этом подумаю». Я обычно жду, пока этот промельк сам не начнет пульсировать и призывать к действию.

E.И.: Какое хорошее существительное «промельк»!

О.Ч.: Да. Вот это постоянное проскальзывание образа, иногда его странное появление. У меня вообще очень много работ, связанных с такими вот «ошибочными слипаниями». Когда показалось что-то. Почудилось. Это что-то из детской психологии, мне кажется. Вроде у Маршака шкафы с чемоданами слипались. Когда ты лежишь вечером, а тебе кажется, что у тебя вместо стула какой-то дядька, гном и т. д. Это, видимо, есть у всех людей, и мне постоянно что-то чудится. Я могу легко принять одно за другое и могу придумать что-то довольно легко. Не могу точно проложить границы между живым и неживым, естественным и искусственным. Очевидно, здесь сказывается все-таки мультипликаторское прошлое. Мне в таком мире интереснее жить. Такой вот мир подвижный, живой и плохо определяемый.

Мне в принципе близок холизм, он кажется эффективнее и точнее, чем раскладывание по полочкам. Напрашивается аналогия с современной медициной: специалист по правому уху, специалист по левому уху. А есть традиционная медицина, которая всегда холистична и всегда ищет болезнь не там, где она себя проявляет. Человек тонет, но его туда привела не отломившаяся льдина, а целая история, которая накрывает реальность такой сеткой, и эта сетка проявилась наиболее критично в данной ситуации, но она была также заметна здесь, здесь и здесь. И мастера такого рода медицины обычно собирают все воедино и гармонизируют всю историю. Мне кажется, только какое-то бережное и целостное отношение релевантно. Только оно может как-то все восстановить.

Е.И.: Видимо, так сейчас все устроено. Невозможно больше разделять, сегментировать, фрагментировать. Все устали от локальности своего даже не мирка, а микромикромирка внутри этого мирка. Это довольно болезненное переживание собственной отделенности.

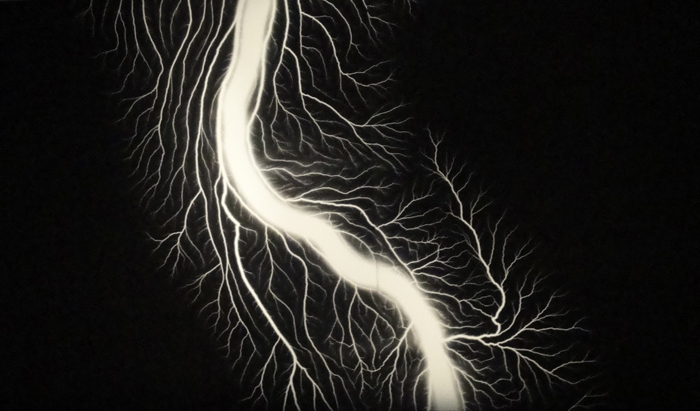

О.Ч.: Ну да, мы же все время были сконцентрированы на выяснении, в чем же разница, что нас разделяет. А любые обобщения всегда казались идеологичными, нужными не тебе лично. Я недавно опять видела «Поля молний» Хироси Сугимото и, глядя на них, стала понимать, что в принципе природа не сильно заморачивалась по части разнообразия визуального: это тебе и кровеносная система, и русло реки, и альвеолы, и голосовые вибрации. Мы все состоим из чего-то одного. Все бесконечно вибрирует, связывая разрозненные части целого. Почему еще мне так важна идея собственного ученичества — у меня не хватает сил сделать некое универсальное на этот счет умозаключение, но я способна фиксировать эти вибрации, и я счастлива, когда удается почувствовать часть сложной системы резонансов. Как, что и в чем отзывается, отдается, куда идет сигнал дальше, как проходит сквозь плотные слои действительности и так далее. А несчастье, наоборот, когда вдруг это прекращается, обездвиживается и застывает.